最后一门期末考试结束,我们背上了行囊,离开了学校。那时的武汉已有四十多例不明肺炎确诊病例,不明原因的肺炎带来的不安并没有随着离校而淡去,铺天盖地的疫情新闻与假期一同席卷而来。

我们,能做些什么?

行动起来

“身处距离武汉两千公里的小县城,难免让人产生偏安一隅的感觉。”从学校回到家乡的王靖起初认为离开武汉便万事大吉了:“一出站,觉得家乡以往充斥着雾霾的空气,都让人有几分舒心。”

但慢慢她意识到,这不仅仅是武汉的事情。“那些处在岗位上的人都在以各自的方式为社会服务,在抗‘疫’中发挥着真正的作用。”看到医护人员奋战一线,看到老师执笔撰文、奔走呼喊,看到同龄人也都勇敢地付出了实践,这让王靖十分震撼。

“我的一个朋友参加了县城里的防疫消毒工作,我看到他在空间里发了一张照片,那是结束消毒工作后晒出的照片,他摘下帽子以后是满头的汗珠,我非常感动。”身边朋友、老师的奋斗让她感动之余也深受鼓舞: “多多少少也要做点事情。”

王靖决定参加一些防疫志愿活动。她曾申请参加为抗疫医疗人员子女提供线上家教的活动,但一直没有匹配到合适的孩子,然而在小县城自己也很难找到其他的服务资源。后来她发现在进出小区时,有五六个绑着袖章的工作人员在小区门口负责管理、登记之类的事务,便去寻问了其中的一位阿姨。“我以为他们都是自愿报名的,后来才了解到,他们是城南社区派到我们小区的工作人员。”经联系介绍,王靖也成为了社区志愿工作者的一员。

从武汉回到家乡后,疫情愈发严重,虽然不是武汉人,但在武汉大学读书的虢妍君也对这个城市产生了深厚的感情。“我很想为这次疫情做一点什么,在我的城市,我想做一些力所能及的事情,疫情中也能奉献自己的力量,去帮助更多的人。”

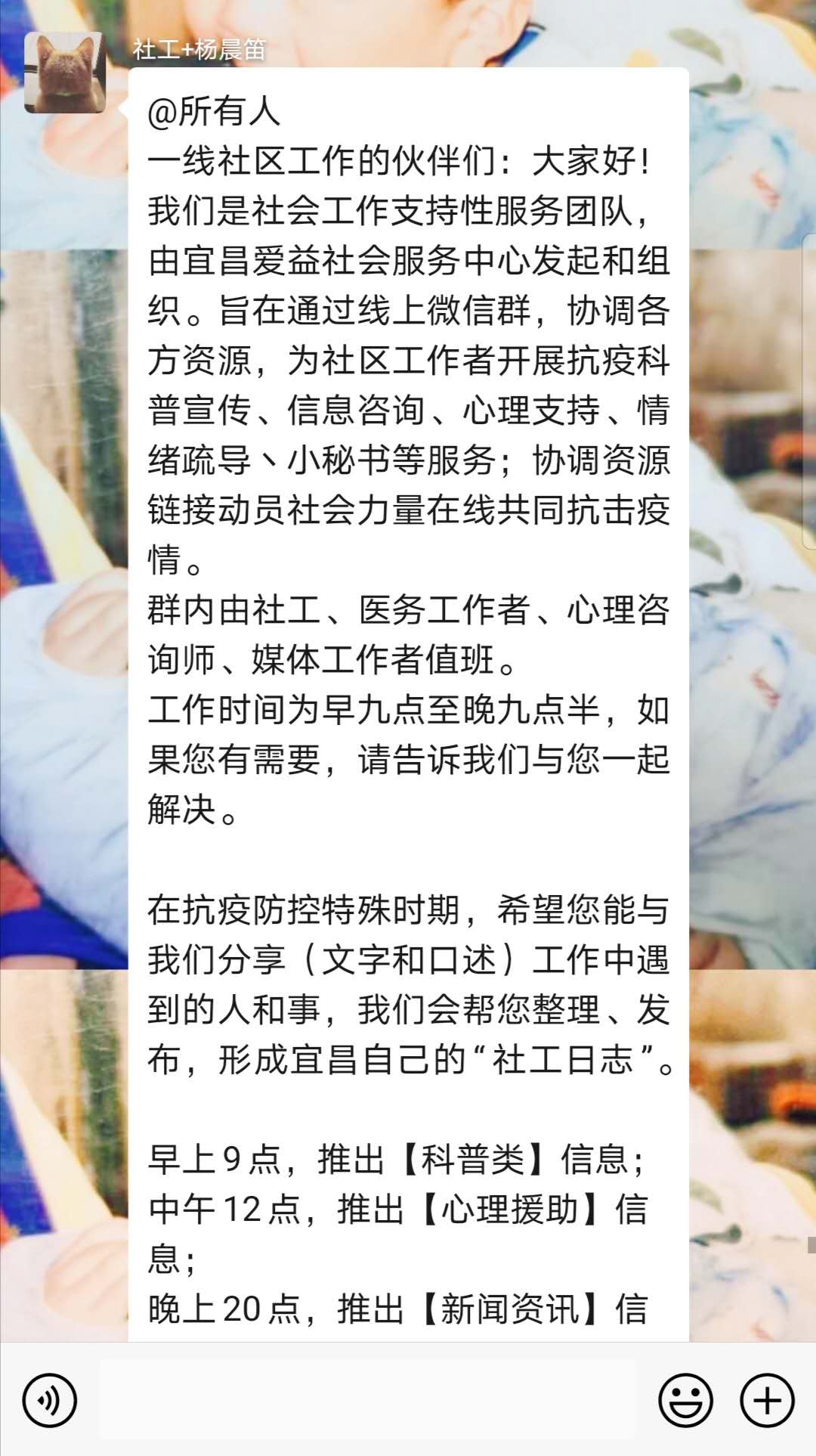

由于小区全部封锁,虢妍君无法参加室外的志愿活动。一次在学校举办的书香大使实践活动让虢妍君和家乡宜昌的社工组织偶然对接。在社工组织的联系下,她加入了线上社工服务咨询志愿活动。对于宜昌市的一线社区服务人员来说,没有专业的防护设备,一个简单的口罩就是保护自己的唯一屏障。但社区走访、上门调查却存在一定的感染风险。“我们服务的对象就是这样的一个群体。其实他们也是在疫情中付出了很多,但是却比较少受到关注的一群人。他们没有过多的防护知识也没有什么防护用具,作为大学生我们在线上无法和他们一起战斗,所以就选择线上科普咨询这样的方式来分享这次疫情中的知识,总结每日疫情新闻来帮助他们更好的进行社区服务,通过心理疏导让他们在繁忙的工作中有一些疏解。”

耐心与坚持

协助社区管理出入人员的工作并不像想象中的那么轻松。疫情发展阶段,许多居民并没有提起足够的警惕,认为自己并不会携带病毒也不相信自己会被感染,所以在社区进行信息登记时不愿意配合的情况时有出现。王靖坦言,有时劝说居民填写信息,对方不仅不愿意填写,反而还会更恼火。可是,“千里之堤,毁于蚁穴”,疫情排查不能在基层社区出现疏漏,她只能硬着头皮重新劝说。

同样作为社区防疫志愿者的潘汶奇也在工作中遇到了麻烦:“有人把疫情期间出小区的难度比喻为出国,这其实一点也不为过。”他每天需要在社区出入口站岗值班,检查来往人员身份证、出入证等必要证件,还要测量体温,指导居民使用微信扫码登记等。想要进出小区,必须要携带“两证一码”(身份证、出入证、联网出入信息二维码平台),缺一不可。严格的要求下,忘带证件、证件过期未更换、手机扫码失败、没有信号等问题屡见不鲜。有些年纪大的居民不会使用手机扫码,只能手把手地教。社区执勤的经历,让他总结出了很多服务经验:“有些居民复工上班不能迟到,在离开小区的时候往往会非常着急,进行登记检查时甚至会出言不逊、大发雷霆,这种情况下自己要心平气和,避免冲突。”而想要说服居民登记信息,最好的办法是举例子。“这就好比出国,如果你没有签证,你不能说我先出国,回来再补一个签证。”耐心与居民进行沟通后,登记工作便顺利很多。

赖彦祺将自己的社区防疫检测工作称为一种“新奇的社会体验”。温枪、口罩、表格、笔、宣传册,5样简单的物品组成了她的“摊位”。赖彦祺笑道:“每次爸妈送我去工作点,一直嘱咐我要带好口罩,还开玩笑地说,是送我去‘摆摊’。”

她的摊位虽小,却在防疫宣传中起着大大的作用。50小时的志愿执勤,赖彦祺明白了“病毒并不可怕,可怕的是盲目与无知”,遇到戴布制口罩或未佩戴口罩的居民,她会去耐心劝导,分发口罩,并建议大家减少出门次数。

高中曾有过家教经历的王婷婷在这次疫情中选择成为一名在线上为医护人员子女辅导功课的家教志愿者。家教的小朋友是一位二年级的女孩,每天,王婷婷会在晚上六七点钟与小朋友通话,检查英语任务,回答小朋友的问题,还会时常读一些英文故事。充实而有趣的家教活动本该顺利进行下去,但由于小朋友的父母久居医院,孩子便回到了乡下,和爷爷奶奶一起生活,于是,网络问题成为了王婷婷与小朋友沟通的最大阻碍。“网不好的时候,一个单词我往往要说五六遍,一个音节、一个音节的发音,她才听得清楚。”同时,与小朋友的交流也常常被卡住的网络打断。“如果实在是网络不太好,影响很大的话,我就会让她直接录音给我,然后我再从她的录音中一点点去回答问题。”王婷婷认为,这种技术上的小问题,只要有办法解决,都不算什么困难。

相对于技术问题,时间的冲突也为王婷婷带来了一些烦恼。在家教工作开始不久后,王婷婷也开学了。由于周一晚上的课程与线上家教的时间基本重合,两边无法同时兼顾,在与孩子家长进行沟通后,她决定用晚饭时间进行家教,把自己的晚饭时间推迟到下课后。

怀揣感悟,携希望前行

在一次线上家教中,王婷婷读到了“make a cake”的英语词组,她告诉小朋友,这是做蛋糕的意思。小朋友突然对她说:“婷婷姐姐,我爸爸答应我,等他从医院回来了,要陪我做蛋糕的。”满溢着开心的孩子的话语,深深地触动了她:“她的爸爸妈妈现在还在医院,不知道现在有多少孩子父母都是这种情况。真的特别感谢那些在一线奋斗的医务工作者们,他们能够顶住各种压力,抛开这些干扰的因素,去无私的奉献,真的特别伟大。”而对于自己,王婷婷认为,只要参与进去,贡献自己的力量,就会获得不一样的收获,成就感、自豪感、满足感……“青年,应该有一定的担当,就是这种感觉。”

谈到志愿服务的收获,虢妍君坦言:“从事志愿服务活动的人,真的需要毅力和坚持,还有热爱。在这一过程中,我觉得我收获到的远远比我付出的要多。”在为社工解决心理问题时,她从心理咨询师那里学到了很多心理知识。线上的心理疏导无法达到线下实时交谈的效果,所以通过音乐、视频这样艺术的形式来放松也是一种很好的办法。

“所以我也想对更多的同学们说,趁我们还年轻的时候,我们可以力所能及的参与一些这样的活动。有时候我觉得与其说是帮助他人,不如说可能是在成全自己。”对于虢妍君来说,这次志愿活动或许很繁忙,但却是一份值得珍藏的独特回忆。

在武汉大学官方微信平台担任编辑的沈阳熠在疫情期间的工作量提升了不少。“这段时期每天发布推送的次数权限多达6次,基本上一天会发4-5篇推送,大部分都是防疫内容。”做一篇推送大概需要花费半小时到一小时的时间,等待素材加上后续修改的时间很长,为她的课业带来了不少压力。“一些问题可能读一遍两遍读不出来,再加上思考关键点、标题和摘要,看上去就像一直驻扎在电脑前。”尽管如此,她觉得这也是值得的,随着推送数量的增加,阅读量也在提升。“这意味着大家的目光在汇集到武汉和武大上来,能让大家看到武大校友、教职工、学生在为保护自己的校园和生活的城市而努力其实是一件非常有成就感的事。”

去年8月刚刚进入武汉大学的王靖还没见过武汉大学的“樱花季”,她希望早点回武汉吃到热干面、豆皮,去东湖吹吹风,去看一眼传说中人山人海的樱花大道,还有那朵相约在春天的樱花。